oder: Warum Online-Meetings so anstrengend sind

Die Liste der Vorteile ist lang: Ich spare Zeit. Ich muss nicht fahren. Das schont die Umwelt. Das Geld für den Sprit bleibt auf dem Konto und gleichwohl spielen Distanzen keine Rolle. Ich kann es von zu Hause aus erledigen, parallel sowie die Kinder als auch den Hund beaufsichtigen und der kneifende Hosenbund ist auch nicht vonnöten, weil die anderen maximal meine obere Hälfte zu Gesicht bekommen.

Trotz alledem empfinde ich Online-Meetings als überaus herausfordernd und anstrengend. Schon im Vorfeld überkommt mich extreme Unlust und auch im Nachgang stellt sich die durch die vielen Vorteile verheißene Entspannung nicht ein. Ich bin jedes Mal aufs Neue erschöpft, ausgelaugt und nicht selten vom Kopfschmerz geplagt.

Aber woran liegt das bitte? Was ist an Online-Meetings so viel kräftezehrender als an herkömmlichen Präsenztreffen? Diese Frage trieb mich um, bis mich einer meiner Lieblings-Podcasts, bei dem der Mimik- und Körpersprache-Experte Dirk Eilert zu Gast war, auf einen Erklärungsansatz aufmerksam machte und schon steckte ich mitten in der Recherche.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Kommunikation für den Menschen als soziales Wesen unerlässlich ist. Wir brauchen es. Wir tun es und laut dem berühmten Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick können wir auch gar nicht anders: „Der Mensch kann nicht nicht kommunizieren.“ Dafür legt er sich auch richtig ins Zeug - nicht nur mit Worten, sondern mit dem ganzen Körper. Da das auf Mehrabian zurückgehende 7-38-55-Modell lediglich ein weit verbreiteter, aber hartnäckiger Mythos ist, konnte ich leider keine fundierte Aussage über das Verhältnis von gesprochenem Wort, der Stimme und dem Körperausdruck finden. In Fachkreisen ist man sich dennoch einig, dass das Nonverbale einen wesentlichen Teil der menschlichen Kommunikation ausmacht. Die Fähigkeit Körpersprache zu entschlüsseln ist im Alltag elementar, um Kommunikation und Interaktion optimal zu gestalten. Allerdings hat es die nonverbale Kommunikation heutzutage schwer. Eilert stellt fest, dass „wir verlernt haben, (nicht die groben, aber) die feinen Signale der Mimik und Gestik unseres Gegenübers wahrzunehmen. Studien konnten zeigen, dass wir fast jeden zweiten Gesichtsausdruck entweder falsch interpretieren oder gar übersehen. Viele Menschen verlassen sich beinahe ausschließlich auf das gesprochene Wort. Dabei vernachlässigen sie eine wertvolle Informationsquelle in der Interaktion. Nur wenn wir das Nonverbale berücksichtigen, erkennen wir die gesamte Botschaft.“ Das ist in herkömmlichen Kommunikationsvorgängen anscheinend schon recht herausfordernd und wird in Videokonferenzen nachvollziehbarerweise nicht einfacher.

Seit der Pandemie haben sich Online-Meetings zu einem alltäglichen Kommunikations-Instrument für nahezu jedermann entwickelt und viele Menschen berichten von einer damit einhergehenden Erschöpfung. Aufgrund dessen haben schon einige versucht, den Anstrengungsfaktoren auf den Grund zu gehen. Dieses Ermüdungssyndrom hat sogar schon einen Namen und war bereits Untersuchungsgegenstand wissenschaftlicher Studien. Jeremy Bailenson, ein Professor der Stanford University, nennt es Zoom-Fatigue, obwohl es sich im Allgemeinen auf Nebenwirkungen aller Videokonferenzen bezieht und nicht ausschließlich auf Zoom.

Zu welchen Thesen kommen Bailenson, Eilert & Co. also? Was raubt einigen von uns bei Online-Meetings die Kraft?

Krafträuber 1: Wir sehen ständig unser Spiegelbild.

Wie lange sieht man sich im Alltag durchschnittlich selbst ins Gesicht? Haare kämmen, Zähne putzen, morgens in Schale schmeißen, abends rückwärts… vielleicht sieben Minuten? Zugegebenermaßen ist das sicherlich bei dem Einen mehr und beim Anderen weniger, aber so lange wie bei Video-Konferenzen schauen wir uns selbst eigentlich nie an. Die ständige Präsenz des eigenen Spiegelbildes kann zur Zoom-Fatigue beitragen. Diesen Reiz muss mein Gehirn zusätzlich verarbeiten. Bailenson hält fest: „Das ist anstrengend für uns. Es ist stressig. Und es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass es negative emotionale Folgen hat, wenn man sich selbst im Spiegel sieht. Wenn man sich in der realen Welt ständig selbst in einem Spiegel sehen würde, während man mit Leuten spricht, Entscheidungen trifft, Feedback gibt oder erhält, wäre das einfach verrückt. Niemand würde das jemals in Betracht ziehen.“

Krafträuber 2: Wir sitzen wie festgetackert.

Auch bei längeren Team-Sitzungen rund um einen Tisch herrscht ein gewisser Bewegungsmangel, aber bei Online-Meetings wird das Ganze durch das kleine Fenster im Konferenz-Tool noch verschärft. Wir sind angehalten, unsere Gesichter möglichst genau da zu platzieren, wo die Kamera sie erfassen. Da gibt es nicht viel Bewegungsfreiraum und wir sitzen oft stundenlang wie festgetackert auf ein und derselben Stelle.

Krafträuber 3: Der Blickkontakt ist außergewöhnlich.

divergent

Direkter Blickkontakt ist im täglichen Miteinander wichtig, um Nähe, Vertrauen und Sympathie aufzubauen. Dieses direkte Signal fehlt, lässt uns mit einer beträchtlichen Lücke in der sozialen Interaktion zurück und stellt somit einen eklatanten Unterschied zu realen Treffen dar. Online-Blickkontakt ist immer divergent, also nie direkt. Wer auf den Bildschirm in das Gesicht seines Gesprächspartners schaut, wird von diesem mit einem nach unten gerichteten Blick wahrgenommen. Um unserem Gegenüber ein Angeschaut-Werden zu vermitteln, müssen wir in die Kamera schauen und verlieren die Person selbst aus den Augen. (Vgl. Eilert) Es ist unmöglich, sich direkt in die Augen zu schauen und weil unser Hirn das weiterhin permanent versucht, trägt das zur schnelleren Ermüdung bei.

ständig & übermäßig

Ermüdend ist auch der Umstand, dass wir ständig bemüht sind, in die Kamera zu schauen, um dem Gegenüber unsere Aufmerksamkeit zu signalisieren. In Online-Meetings kann ein Wegschauen schnell als Desinteresse gewertet werden. In einer Face-to-Face-Situation wiederum schauen wir natürlicherweise auch mal zur Seite oder aus dem Fenster und würden nicht auf die Idee kommen, unserem Gesprächspartner dauerhaft und aus kurzer Distanz ins Gesicht zu starren. Das empfinden die Menschen eher als unangenehm. Und zudem nehmen an einer Videokonferenz meistens mehrere Personen teil. Jeder hat diesen ständigen Blickkontakt also gleichzeitig mit jedem. Wir stehen die ganze Zeit im Fokus, selbst, wenn wir gerade nur zuhören, denn wir wissen nicht immer, ob wir auf dem Bildschirm der Anderen gerade zu sehen sind oder nicht. Als Wortführer kann ich mir dessen sicher sein und werde von vielen Gesichtern ununterbrochen angeschaut. Stanford-Professor Bailenson sagt hierzu: „Die soziale Angst vor dem Sprechen in der Öffentlichkeit ist eine der größten Phobien, die es in unserer Bevölkerung gibt. Wenn man da oben steht und jeder starrt einen an, ist das eine stressige Erfahrung“.

zu nah

Dann ist da noch die ungewöhnliche Nähe des Blickkontakts von unter einem Meter. Das ist unsere persönliche Distanzzone, in die wir nur wenige Menschen hineinlassen. Entweder es sind uns nahestehende Personen wie Familienmitglieder, Partner oder enge Freunde. Oder aber es handelt sich um Feinde, die wir in einem physischen Kampf besiegen müssen. Nun sitzen in einem Online-Meeting plötzlich eine oder mehrere Personen in unserem persönlichen Nahbereich, nämlich direkt vor unserer Nase. Bailenson sagt dazu: „Für das Gehirn ist das eine extrem intensive Situation. Wer stundenlang Konferenz-Tools nutzt, gerät in einen hypererregten Zustand.“ Das strengt an.

Krafträuber 4: Das soziale Schmiermittel fehlt.

Die Kacheln unseres Konferenztools auf dem Bildschirm zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Personen, mit denen wir kommunizieren. Viele der nonverbalen Informationen, die wir sonst mitlesen, gehen größtenteils – weil zumeist auf das Gesicht beschränkt – verloren oder lassen sich nur schwer entziffern – weil oft sehr klein – oder gar zuordnen – weil unklar ist, ob sie sich überhaupt auf das Online-Meeting oder vielleicht doch eher den Postboten an der Türklingel beziehen. Je größer die Anzahl der Teilnehmer, desto diffuser werden die kommunikativen Rückkopplungen. Der Emotionsausdruck wird freier: man kann mehr Augenrollen beobachten, manche essen nebenher, manche haben die Beine auf dem Tisch etc.. Zudem weiß man nie genau, auf wen die Signale gerichtet sind. Typische Signale wie ein wohlwollendes Lächeln oder ein zustimmendes Nicken beim Zuhören, die Eilert unter anderem als soziales Schmiermittel bezeichnet, können kaum zugeordnet werden und nehmen bei steigender Teilnehmerzahl ab, weil keiner mehr im direkten Kontakt bleibt und alle zu einer Meeting-Masse verschmelzen. Bei spätestens 20 Personen fallen diese Signale komplett weg. Das ist besonders für den aktuellen Sprecher hart, vor allem wenn die Videoübertragung der Teilnehmer deaktiviert ist. Die soziale Rückkopplung, die wir Menschen so brauchen, an der wir unsere Selbstwahrnehmung spiegeln, fällt weg und das stresst zusätzlich. Wir haben so keine Chance mehr zu erkennen, ob und wie unsere Inhalte bei den anderen ankommen. Das führt zu einer stärkeren Belastung des Gehirns.

Dass wir Menschen auf soziale Rückkopplung angewiesen sind, zeigt beispielsweise das Still-Face-Experiment aus der Entwicklungspsychologie von Edvard Tronick an der Harvard Universität. Dort wurde untersucht, wie ein Baby reagiert, wenn seine Mutter es mit einer völlig bewegungslosen Mimik anschaut. Das Baby versucht sofort, die Mutter irgendwie wieder „zum Leben zu erwecken“, nach bereits 10 Sekunden gehen seine Stresssignale hoch bis es schließlich zu weinen beginnt. Nun sind wir keine Babys und fangen in der Online-Konferenz nicht an zu heulen, aber irgendwo in unserem Innersten schreit es. Wir kriegen Stress.

Krafträuber 5: Es gibt zahlreiche Störfaktoren.

Da es ohne Technik keine Videokonferenzen gäbe und diese äußerst selten reibungslos funktioniert, lassen wir an dieser Stelle auch einiges an Energie. Es geht nicht los, weil jemand ein Verbindungsproblem hat. Der nächste findet den Einladungslink nicht mehr. Bei einem anderen fällt das Mikro aus. Die Bildqualität ist mies oder mein Gegenüber friert ganz ein, weil die Internetverbindung schwächelt. Irgendjemand produziert ein nervig fiependes Echo oder vergisst sein Mikro auszuschalten und die Kinder, die im Hintergrund rufen, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Irgendetwas ist immer! Wer kennt es nicht?

Das Hirn läuft auf Hochtouren

Inzwischen habe ich eine Idee davon, wohin meine Kräfte während einer Videokonferenz verschwinden. Das menschliche Gehirn läuft während Online-Meetings auf Hochtouren. Neben der eigentlichen Aufgabe, nämlich dem inhaltlichen Erfassen des Arbeitsthemas, inklusive Mitdenken, Nachfragen, Beteiligt sein etc. muss es eine beträchtliche Anzahl von Nebenschauplätzen bedienen, die ihm ebenfalls so manche kognitive Leistung abverlangen. Sowohl der präfrontale Cortex, der für Planung, Organisation und vor allem schlussfolgerndes Denken zuständig ist, als auch die Amygdala, die Ereignisse mit Emotionen verknüpft, sind herausgefordert. Die konstante Belastung unseres Gehirns durch das ungewohnte Multitasking bringt uns an die Grenzen unserer Selbstregulationsfähigkeit. Es fällt uns also schwerer, unsere eigenen Gedanken, Gefühle und unser Verhalten an die Anforderungen der speziellen Situation anzupassen.

Online-Meetings sind faktisch anstrengend und es gibt noch sehr viel mehr Einflussfaktoren, als die bisher erwähnten. Sogar die Persönlichkeitsstruktur eines jeden Einzelnen spielt eine Rolle. Jeder erlebt Videokonferenzen auf seine ganz eigene Art und Weise. Was für den einen extrem anstrengend ist, nimmt der andere gar nicht richtig wahr. Vieles hängt auch von der Personenanzahl ab. Was in einem kleinen Rahmen überhaupt kein Problem ist, sieht mit 15 Leuten schon ganz anders aus. Manches macht dem Redner mehr Stress und manches den Zuhörern. Es kommt auch auf den Inhalt des Meetings an. Für manch ein Thema ist es der perfekte Rahmen, für ein anderes wiederum eher nicht…

Trotz der vielen potentiellen Krafträuber sind Online-Meetings in vielen Situationen das Mittel der Wahl und haben definitiv ihr Gutes. Das Netz ist voller Tipps, wie man den diesen Krafträubern etwas entgegensetzen kann. Ich kann nur empfehlen, das einmal selbst zu recherchieren und die passenden Maßnahmen für sich und seine ganz persönlichen Bedürfnisse zu herauszufiltern, um im Frieden mit sich selbst und diesem modernen Kommunikationsmedium zu leben.

Ich wünsche uns allen auf jeden Fall genügend Zeit zum Ausgleich – offline, unbeobachtet und störungsfrei.

QuellenPodcast: „So bin ich eben! Stefanie Stahls Psychologie-Podcast für alle „Normalgestörten“ mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski, Folge vom 3.1.23 mit Dirk Eilert „Was verrät unsere Mimik?“Eilert, Dirk (2022): Was dein Gesicht verrät: Wie wir unsere Mimik und verborgene Körpersignale entschlüsseln, Droemer HCBailenson, J. (2021). Zoom Exhaustion & Fatigue Scale. Computers in Human Behavior Reports, Volume 4.mdr.de. (Februar 2021). mdr WISSEN. Von https://www.mdr.de/wissen/nebenwirkung-videokonferenz-online-meeting100.html abgerufenEmbarc.de. (2020). Duggen, Kim Nena. Von https://www.embarc.de/online-meetings-warum-sind-die-so-anstrengend/ abgerufen

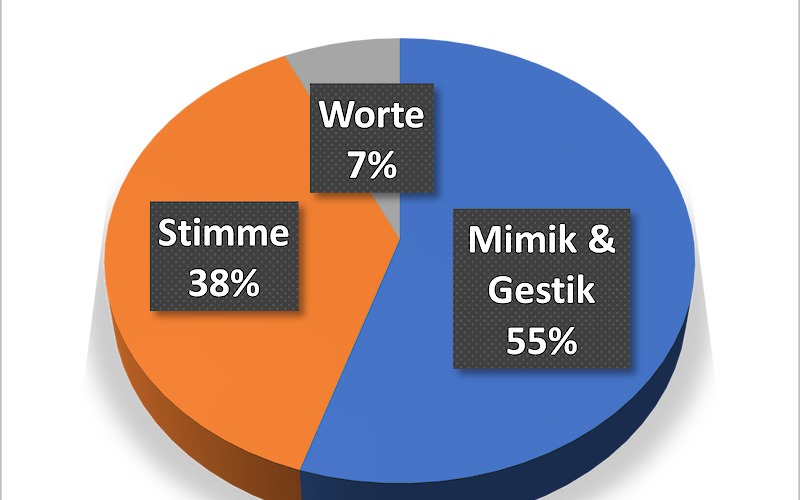

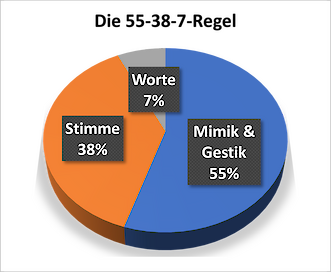

Der Mythos der Mehrabian-Regel

Die Mehrabian-Regel besagt, dass in der in der Kommunikation Worte zu 7%, die Stimme zu 38% und die Mimik zu 55% wirken. Dieser Körpersprache-Mythos hält sich extrem hartnäckig, stimmt allerdings so nicht. Die Mehrabian-Regel, oder auch 7-38-55-Regel, kam Ende der 1960er Jahre durch zwei Studien des amerikanischen Psychologen Albert Mehrabian zustande. Allerdings war diese von dem Wissenschaftler selbst nie so gemeint. Es handelt sich um ein tragisches Missverständnis. Die besagten Studien des Psychologen und seiner Kollegen untersuchten dabei den inkongruenten Ausdruck in Wort und Stimme. Die Ergebnisse zeigten, dass die Körpersprache bei den Teilnehmenden eine höhere Gewichtung für die Bewertung als die Stimme, und die wiederum eine höhere Gewichtung als das Wort an sich einnahm. So kamen in Summe die Prozentzahlen zustande. Allerdings ging es bei den Ergebnissen der Experimente nie um die generelle Wirkung von Worten im Vergleich zur Stimme und Mimik, sondern um Beobachtungen in Bezug auf Inkongruenzen.

Die Mehrabian-Regel besagt, dass in der in der Kommunikation Worte zu 7%, die Stimme zu 38% und die Mimik zu 55% wirken. Dieser Körpersprache-Mythos hält sich extrem hartnäckig, stimmt allerdings so nicht. Die Mehrabian-Regel, oder auch 7-38-55-Regel, kam Ende der 1960er Jahre durch zwei Studien des amerikanischen Psychologen Albert Mehrabian zustande. Allerdings war diese von dem Wissenschaftler selbst nie so gemeint. Es handelt sich um ein tragisches Missverständnis. Die besagten Studien des Psychologen und seiner Kollegen untersuchten dabei den inkongruenten Ausdruck in Wort und Stimme. Die Ergebnisse zeigten, dass die Körpersprache bei den Teilnehmenden eine höhere Gewichtung für die Bewertung als die Stimme, und die wiederum eine höhere Gewichtung als das Wort an sich einnahm. So kamen in Summe die Prozentzahlen zustande. Allerdings ging es bei den Ergebnissen der Experimente nie um die generelle Wirkung von Worten im Vergleich zur Stimme und Mimik, sondern um Beobachtungen in Bezug auf Inkongruenzen.

Mehrabian bezieht zu dem daraus entstandenen Mythos der Körpersprache sogar selbst Stellung und stellt noch einmal spezifisch seine Ergebnisse heraus: Nur wenn Worte der Körpersprache widersprechen, werde die Kommunikation durch 93 % von Stimme und Mimik bestimmt und nur zu 7% durch das tatsächlich Gesagte. Auf seiner Homepage steht: „Bitte beachten Sie, dass diese und andere Gleichungen bezüglich der relativen Bedeutung von verbalen und nonverbalen Botschaften aus Experimenten abgeleitet wurden, die sich mit der Kommunikation von Gefühlen und Einstellungen befassten. Wenn ein Kommunikator nicht über seine Gefühle oder Einstellungen spricht, sind diese Gleichungen nicht anwendbar.“